2022年 7月号

お金はじゃぶじゃぶ?

コロナの中にも拘わらず、2年連続で国全体の税収が増えているという報道がありました。「マジか?」と思いました。儲かっている会社は儲かっていて、稼いでいる人は稼いでいて、株価は順調に上り、海外への投資、例えば、アメリカのREITは順調に売れているようです。一方、私たち地域の中小企業の経営は円安や国際情勢の影響で原材料やエネルギーなどのコストの上昇が利益を圧迫し賃上げもままならないというますます厳しい状況にあるというのが現場感覚ではないでしょうか。このギャップは一体どうしてなのでしょう。

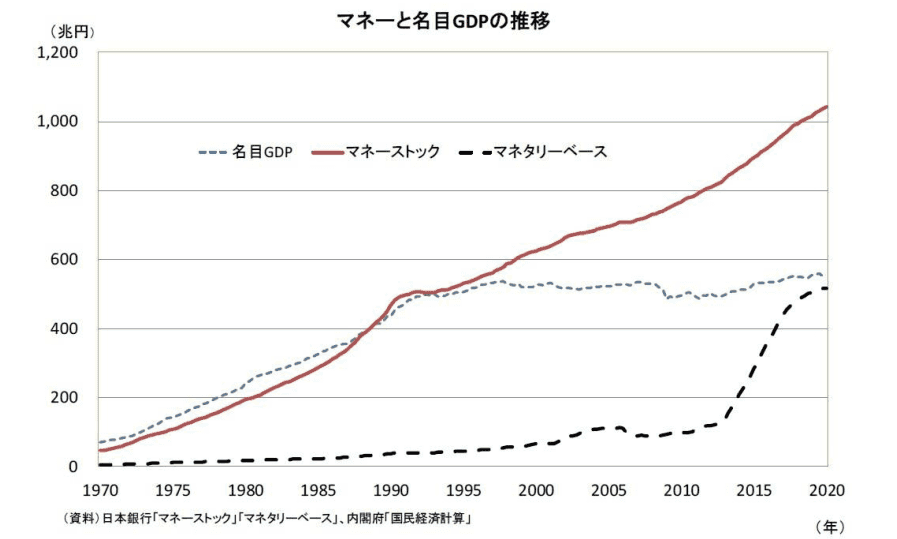

とても興味深いグラフを見つけました。出典は日銀・内閣府です。学生時代、あまり経済を、特にマクロ経済について勉強しなかった私にでも分かりやすいと思いました。先の疑問の答えの一つはこのグラフにあるようです。

過去50年間この国の市中に出回っているお金(マネーストック)は順調に増え続けています。特に2015年からはマネタリーベースでの伸びが顕著です。これはいわゆるアベノミクスでの3本の矢のうちの「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」によって、大量のお金が市中に出回ったせいです。「お金がじゃぶじゃぶ」と言われる所以です。しかし、それを商売の現場では全く感じることはないというのが私たち中小企業の経営者の実感ではないでしょうか。

問題はその間のGDPの推移です。世の中のお金は増えているのに、名目GDPはこの30年間ほとんど増えていません。つまり、投入されている資金が全く新たな価値を生んでいないということになります。

株価が上がり、海外への投資が順調なのは、実態の経済とはかけ離れたところで、行き場のないお金がそこへ流れているということではないかと思うのです。つまりお金が廻っていないということです。ですから、いくらお金を刷っても、そのお金は偏在し、あるいは海外へ流れ、地域の中小企業へは届かないので地域経済はよくなりません。 地域に入ってくるお金を増やし、地域でお金を廻し、そのスピードを上げていくことが大事です!と終始一貫申し上げている所以です。

そのためには必要なのは…

1.外からのお金を呼び込むこと。

観光も重要です。コロナで観光のあり方が変わる中、客数だけを追うのではなく、客単価を上げる作戦が必要です。

国等の補助金や助成金を上手に使うことも有効です。そして、そのお金をまた域外のコンサルなどに払って戻してしまうのではなく、域外の大手企業や副業人財にも上手に協力してもらい、自らで智惠を集めていくしたたかさも要るでしょう。

2.使う時には地元で使うということ。

できるだけ地元産を買うこと、できるだけ地元の業者に発注することも重要です。

エネルギーもできるだけ地産地消することも有効です。

地元の消費者への啓発も必要でしょう。

そして、一番大切なことは「お金はじゃぶじゃぶ=世の中にお金はある」と信じて、まずやるべきは(「言うは易し」ですが)自社で、いかにそのお金を売り上げという形で引き込むかに智惠を絞ることだと思います。POSTコロナの時代のお客様の意識と行動の変化を呼んだ果敢の新しいチャレンジをすることが必要です。また、企業や店どうしがお互いの強みを活かして力を合わせていくことも有効でしょう。当所ではそのサポートを全力でしてまいります。

また同時に会員企業の皆さんが頑張れる環境整備、いわばソフトのインフラ整備としてのまちづくりにも行政と連携協力しながら積極的に関わってまいります。例えば、新たなビジネスチャンスにもつながる気候変動と小田原箱根エネルギーコンソシアムでのエネルギーへの取り組み(これから国の補助金や交付金がまさに「じゃぶじゃぶ」に出てきます)、新しい働き方を活かした創業支援や事業承継、スポーツを通じたまちづくり、美食のまち等々、地域でお金を廻すための施策です。

さらには、公的支出の地元発注を促す行政への働きかけ、(仮称)地域経済循環促進のために理念条例等での啓発活動等にも注力してまいります。

地域にお金を引き込み、地域で回していくこと、それが地域の経済団体としての一丁目一番地の使命である会員企業の商売繁盛に結局はつながっていくと信じて、これからも様々なチャレンジを続けます。

会員検索

会員検索

交通のご案内

交通のご案内